Unmöglich, so zu leben – Die schweren Auswirkungen des Schädel-Hirn-Traumas

Der nachfolgende Text von Renata Huonker-Jenny stammt aus in ihrem Buch "Schleudertrauma – das unterschätzte Risiko", 2. überarb. Auflage Rüffer & Rub Verlag, Zürich, 2010, ISBN 978-3-907625-53-8. Erstauflage Kösel-Verlag München, 2002.

Ähnlich ist er zuvor in der ZEIT, Nr. 18 vom 29. 4. 1999 erschienen, als gekürzte Fassung der Erstpublikation in der Zeitschrift für Kultur, Politik, Kirche (Reformatio), Nr. 6, 1997, Stämpfli-Verlag, Bern, ISSN 1017-7620, S. 435–443.

Nebst ihrer eigenen einschlägigen Erfahrung enthält das Buch sieben weitere Reportagen über die Leideswege und Bewältigungsstrategien von Betroffenen, einen Überblick über die Wechsel zwischen Verleugnung und Anerkennung des Leidens sowie einen Sachteil. Es ist über den Buchhandel oder auch über info(at)renatahuonker(punkt)ch erhältlich.

Unmöglich, so zu leben

Von Renata Huonker-Jenny

Ich habe das Schleudertrauma erlebt. Banal in der Art, wie es mir zugefügt wurde – im stehenden Auto vor einem Rotlicht durch den Aufprall eines Wagens von hinten –, und bizarr in seinen Auswirkungen auf das, was ich für die sichere Behausung meiner Person hielt: mein Körper-Ich.

Soeben hatte ich im Rückspiegel einen Wagen ungebremst auf mich zufahren sehen, doch die Zeit bis zu seinem Aufprall dauerte sehr lange. Monatelang haderte ich mit mir, weil ich das Unglück hatte kommen sehen, den Wagen aber nicht verließ, sondern wie gelähmt darauf wartete, attackiert zu werden.

Darüber ärgerte ich mich, ungeachtet der Tatsache, dass eine Flucht aus dem Auto innerhalb von Sekundenbruchteilen unmöglich gewesen wäre. Ein Therapeut erklärte mir später: »Sie sind ausgestiegen, zwar nicht aus Ihrem Wagen, aber aus Ihrem Körper.« Die archaische Fluchtreaktion des Säugetiers hat im Unfallmoment mein Körper-Ich beherrscht und es tun lassen, was Jahrmillionen allem Lebendigen als lebensrettend eingefleischt worden war: abhauen oder, falls nicht möglich, wenigstens fiktiv fliehen und sich tot stellen.

Den jungen Mann, der in einem Moment der Unaufmerksamkeit die stehende Kolonne und mich im hintersten Wagen nicht bemerkt hatte, beschäftigte nach dem Aufprall vor allem die zerbeulte Motorhaube seines vom Kollegen ausgeliehenen Fahrzeugs. Es gab auch keinen Grund, sich anderweitig groß zu sorgen: Meinem Wagen war sichtbar nichts geschehen und ebenso wenig anscheinend mir. Bloß mein Kopf schmerzte. Nach einem Adressenaustausch fuhren wir unserer Wege. Für den Heimweg reichte meine Kraft, dann aber fiel ich um. Ich hatte nur noch das Verlangen zu schlafen.

Für Wochen war Liegen mein Lebensinhalt, alles andere war nichts als mühsam. Der Kopf dröhnte; er fühlte sich an, als ob er bis weit über die Schultern hinab in Beton gegossen wäre. Trotz all seiner Eisenschwere stieß im Inneren eine unheimliche Kraft nach oben, sodass in mir das Gefühl erzeugt wurde, meine Körpermasse werde verdichtet und schlage sich gewissermaßen von innen an der eigenen Schädeldecke wund. Von den Knien an gab es keine Verbindung mehr zum Boden. Gehen fühlte sich an wie ein unheimliches Schweben. Ich musste quasi einen schwindelnden Körper über ein hohes Seil geleiten, wenn ein Weg mich vom Schlafzimmer in die Stube führte oder, nach einigen Wochen, wieder vors Haus. Eine unsichere Person ging die Wände entlang, wich Passanten ängstlich aus, war schreckgepackt bei plötzlich auftretenden lauten Geräuschen wie auch bei leisem schnellem Näherkommen eines Menschen oder Objekts.

Der erste Rundgang im nahen Park erzeugte ein Siegesgefühl in mir. Autonomie, oder vielmehr die Sehnsucht danach, hat in einem verletzten Körper eine andere Bedeutung als in der Welt der Literatur oder der freien Marktwirtschaft. Sitzen, stehen, gehen, schlafen, Kraft haben, einen Moment lang an etwas teilhaben, was nicht mit Schmerz zu tun hat, das sind nun ihre Inhalte.

Schmerz und Entfremdung von früh bis spät

Jedes Erwachen am Morgen bedeutete eine neue Enttäuschung, denn der Schmerz kannte keine Pause, nur Variationen. Obwohl der Unfall mich bei bester Gesundheit ereilt hatte, war auch meine Erinnerung an das normal schöne Körpergefühl beim zügigen Gehen oder Fahrradfahren sehr rasch blass geworden. Es war seltsam, solchen entschwindenden Erinnerungen nachzutrauern wie einer nahestehenden verstorbenen Person. Wie man den Hals hält, den Oberkörper dreht oder spontan den einen vor den anderen Fuß setzt, all dies verlangte plötzlich Überlegung, da es sich hier um Vorgänge handelt, die nie bewusst gelernt wurden.

Angst hatte ich deswegen längere Zeit noch nicht, eher das trügerisch beruhigende Gefühl, das wir aus manchen Albträumen kennen: Bald ist der Morgen da, und mit dem Morgen wird alles wieder normal sein. Die Realität war anders. Der Morgen kam immer, doch die grausamen Kopfschmerzen wurden auf die Dauer noch schwerer erträglich, die Beine versagten den Dienst immer öfter, die Arme wurden kraftloser, und die Hände ließen vieles fallen.

Dann setzte der Gedächtnisverlust ein. Zuerst belustigte es mich, als bis vor kurzem völlig gesunde Person in mittleren Lebensjahren plötzlich mit der Tragikomik eines unzuverlässigen Kurzzeitgedächtnisses konfrontiert zu sein. Namen von nahestehenden Personen entfielen mir ebenso wie einzelne Wörter. Die Koordination der Worte im Mund war zur Willenshandlung geworden. In meinen Äußerungen gab ich mich betont zuversichtlich, doch im Inneren fühlte ich mich beunruhigt und um 40 Jahre gealtert.

Der Tag, an dem ich Teewasser aufsetzte und unmittelbar danach zu Bett ging, alarmierte mich endgültig. Meine Gedächtnisverluste waren so real wie der glühende Kessel.

Geräusche waren mir ebenso schwer erträglich geworden wie helles Licht. Unter normalen Umständen nur mäßig unangenehme Töne verwandelten sich in quälende Schmerzquellen. Mein Gehör hatte gleichzeitig stark nachgelassen. Menschliche Stimmen erreichten mich, als läge ich zwei Meter tief unter Wasser. Trotz allem kehrte nach und nach ein bisschen Kraft zurück, was mir immerhin selbständige Therapiebesuche ermöglichte.

Die Stadt fiel mit aller erdenklichen Intensität auf mich ein. Tram und Bus zu fahren, durch einen Bahnhof zu gehen: Dies waren Grenzerlebnisse in meinem Alltag. Jede Erschütterung verstärkte die Schmerzen im Kopf, da die Berührungen mit dem harten Boden als ungebremste Schläge bis unter die Schädeldecke fuhren.

Irritierend und verletzend zugleich war die Scheibe, die sich durch das Schleudertrauma zwischen mich und meine Umwelt geschoben hatte: Nicht mehr viel ging mich etwas an. Die Schmerzen hatten unterdessen, über Wochen und Monate, nicht geruht, bis sie auf den ganzen Körper verteilt waren.

Vielleicht waren der Schreck und der Schmerz auch sofort in alle Knochen gefahren, und nur meine Wahrnehmung hatte Zeit gebraucht.

Albträume von Menschen mit zersetzten Gliedmaßen oder von Skeletten tauchten auf; Todesträume bevölkerten die Nächte: Eine Frau sehe ich im Spitalbett liegen. Sie sieht unverletzt aus; da hebe ich das Leintuch über ihrem Körper und blicke auf einen Brustkorb aus Plastik, einen zerlegten Leib aus Knochenstücken und Geweberesten, mit Draht verknotet.

Während vieler Wochen will eine ganz gemeine Kraft mich aus dem eigenen Körper schieben. Sie verrückt die Sinnesorgane, die vertraute Eigenwahrnehmung.

Seit den Beschreibungen aus den Lazaretten der europäischen Schlachtfelder des vergangenen Jahrhunderts ist dieses Phänomen bekannt. Unter starken Schmerzen und im Trauma findet eine Dissoziation statt. Das Körperschema löst sich auf, was auf verschiedene Arten geschehen kann. In der Nahtod-Erfahrung verlässt der Mensch den Körper vollständig, sieht seinen verletzten Leib von oben und betrachtet schmerzfrei oder sogar mit angenehmen Empfindungen, was auf der Unfallstelle vor sich geht; im Trauma bleibt die Verbindung zum verletzten Körper bestehen, doch es finden Verschiebungen in seinem Schema statt, vermutlich infolge der mechanischen Einwirkungen und daraus folgenden physischen Veränderungen und Schmerzen.

Der Mensch bekommt das Gefühl, neben oder über sich selbst zu stehen, oder erlebt auch die Verbindung zu einem Körperteil als unterbrochen. – Eine Erleichterung stellte sich ein, als ich erfuhr, dass auch andere Opfer eines Schleudertraumas vom Phänomendes Angehobenwerdens berichten. Mein Körper-Ich war in der Senkrechten um etwa 15 bis 20 Zentimeter verschoben, was zu bizarren und auf Dauer einsam machenden Eindrücken führte. Das Trauma lässt einen auch vorsichtig werden, denn es ist ungewiss, wem man wie viel davon erzählen kann. Die üblichen Worte tun ihren Dienst nur dann, wenn sie ein einfühlendes, vielleicht auch kreatives Gegenüber erreichen. So sprach ich in Vergleichen und Bildern oder schwieg.

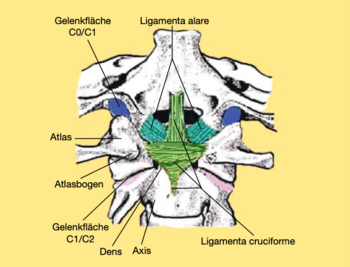

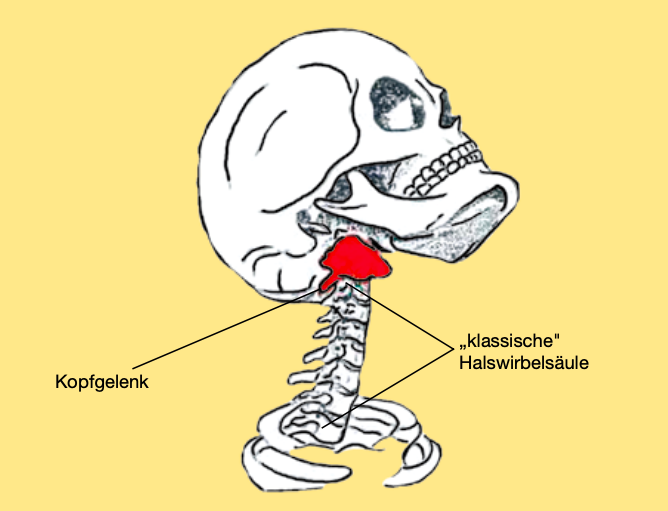

Zunehmend beherrschte das Schleudertrauma mein Leben – nicht nur wegen der zahlreichen Einbußen und Schmerzen, sondern auch wegen seiner sozialen Konsequenzen. Nach einem halben Jahr Arbeitsunfähigkeit wurde die Invaliditätsabklärung eingeleitet. Schulmedizinisch wirksame und anerkannte Behandlungsformen existierten nicht. Der sich nicht bessernde Zustand beunruhigte meine Umgebung. Aus dem Bekanntenkreis kamen rätselhafte Hinweise auf hilfreiche Methoden wie »Feldenkrais«, »Alexander-Technik«, »Atlaslogie« und – für mich Gipfel des Unverständlichen – »Craniosacral Therapie«, die mir Mut machen sollten.

Doch die Versicherung lehnte diese Therapieformen ab.

Vorderhand blieb mir nichts als die wilde Hoffnung auf die alle Wunden heilende Zeit und auf meinen Willen. Ich plagte meinen erstarrten und versteiften Körper mit langen Fußmärschen. Drei Paar Schuhe wurden innerhalb kurzer Zeit angeschafft, doch keines brachte die Sicherheit im Gehen zurück –nicht das hochgeschnürte für guten Halt, nicht die Gesundheitsschuhe mit Fußbett, nicht die Sportschuhe mit Airwalksystem. Die Märsche halfen zwar trotzdem, aber das unbelebte Körpergefühl bestand fort. – Und nun blieb der Schlaf aus.

Der Schlaf wurde zum kostbaren Gut, das mir Nacht für Nacht unter dem Kopfkissen weggeraubt wurde. Die Familie als Lärmquelle bohrte im alarmierten Hirn, das keine Ruhe fand – weder durch Schlaf noch durch Schmerzmittel. Am ehesten noch durch Musik. Sie half mir, einen verlorenen Rhythmus zu ersetzen, den ich vorher nie wahrgenommen hatte, weil er immer da gewesen war. Musik hauchte dem Körper ersatzweise Leben und Gefühl ein. Dies konnte jedoch nicht verhindern, dass meine Verzweiflung im Laufe der Monate wuchs. Die Zeit schien nichts oder zumindest nicht genug zu heilen. Die Schmerzen und der Druck im Kopf blieben unverändert. Im Physikbuch der Kinder schlug ich den Lehrsatz nach: Bewegungsenergie = Masse mal Geschwindigkeit im Quadrat geteilt durch zwei. Der Aufprall war mit 30 Stundenkilometern erfolgt, das Auto etwa eine Tonne schwer. Rechne. War es diese Energie, die meinen Kopf schier sprengte? Unmöglich, so zu leben.

Ab und zu kam mir jede Zuversicht abhanden. Sehnsucht nach Hilfe, Furcht, nie mehr in den Beruf zurückkehren zu können, Verlangen nach ein paar Stunden Normalität, Angst, nie mehr ein Mensch wie alle anderen zu sein – all dies endete in Aussichtslosigkeit. Hilfreich nur waren Menschen, die meine Schilderungen ernst nahmen und gleichzeitig den Gedanken aufrechterhielten, dass es ein Herauskommen gibt.

Endlich Hilfe

Nach sieben Monaten auf dem moorigen Grund des Traumas erlebte ich durch die erfahrenen Hände eines Craniosacral-Therapeuten so etwas wie eine Sturzgeburt in den eignen Körper. hinein. Nur schon diese Hände am Kopf zu fühlen! Was für eine Erlösung, dass endlich ein Mensch spüren konnte, was ich nur wenigen mitteilen mochte und selbst am wenigsten begriff! Diese verstehenden Hände entfernten auch den Selbstvorwurf; dass ja gar nichts geschehen sei und ich mir alles nur einbilde.

Die Auflösung des Traumas ist ähnlich schwierig zu beschreiben wie die Erfahrung des Traumas selbst. Am ehesten geschah dies: Der Therapeut horchte mit seinen Händen konzentriert in mich hinein. In einem netzartigen Elektrogewitter entlud sich der immense Druck im Kopf. Ich kam zu mir selbst zurück. Aus dieser Therapie kehrte ich ganz anders heim, als ich hingegangen war, hoffnungsvoll. – Mich berührt es zutiefst, dass Menschenhände das Ausmaß des Schocks in meinem Körper und des Drucks in meinem Kopf erkennen und therapieren konnten, während Maschinen bisher ein Schleudertrauma bestenfalls registrieren, in keiner Weise aber auflösen können.

Noch brauchen Körper und Seele Ruhe und Erholung. Die Genesung erweist sich, wenn auch unter anderem Vorzeichen, als ähnlich erschütternder Vorgang wie der Unfall. Es braucht Zeit, bis wieder Ruhe einkehrt in der Komplexität des gesamten inneren Systems. – Auch für den Umkehrprozess der Grenzerfahrung fehlen die selbstverständlichen Worte.

In der nachfolgenden Reportage (erschienen a. a. O.; gekürzt und überarbeitet für das Netzwerk im November 2022) schildert die Autorin eine eigene Erfahrung mit Somatic Experiencing® (SE, Trauma-Arbeit nach Levine).

In Zeitlupe heraus aus dem Schleudertrauma

Von Renata Huonker-Jenny

Als ich die Reportage „Unmöglich, so zu leben” schrieb, war ich im Glauben, die Sache sei im Wesentlichen ausgestanden. So einfach war es jedoch nicht. Vieles war besser geworden – aber gut?

Ich entschied mich für die Ausbildung in Somatic Experiencing (SE), Trauma-Arbeit nach Dr. Peter A. Levine, weil ich Vielverheißendes darüber gehört hatte.

Es geschah in diesem Rahmen an einem Sommertag in den Bergen. Ich saß in der Schweizer Ausbildungsklasse für Somatic Experiencing, glücklich, mit dabei zu sein: Durch das Schleudertrauma, das ich einige Jahre zuvor erlitten hatte, war mir nichts mehr selbstverständlich. Peter Levine, der Begründer von SE, stellte die Trauma-Kategorien vor. Als noch das Schleudertrauma nach Auffahrunfällen zur Sprache kam, begann mein Kopf zu sieden. Das war es doch, was ich erlebt hatte! Schaue ich mir heute meine Aufzeichnungen an, sehe ich meine Handschrift unleserlich werden und mitten im Satz abbrechen. Genauso erging es mir selbst. Der Boden unter mir schien Wellen zu werfen. Ich würde den Raum verlassen müssen, solange ich noch dazu fähig war. Mein Arm hob sich, um jemanden mit mir hinauszubitten. Levine unterbrach die Lektion: Anstatt nach draußen könne ich auch nach vorne kommen, wenn ich wolle, sagte er zu mir. Wollen? Ich fühlte mich wie gelähmt. Mit Hilfe schaffte ich es nach vorn auf den Stuhl, den er mir neben sich anbot. Er erkundigte sich, was mir beim Unfall zugestoßen sei und schon war ich mitten drin im Spiel von Körperempfindungen, Bildern, Tönen, Gedanken und Gefühlen, durch das er mich navigierte. Die Reise ging wie nach naturgesetzlichem Fahrplan vor sich. Eine spontane Kopfwendung nach rechts Millimeter um Millimeter setzte sich durch. Die so sehr gefürchtete Bewegung geschah derart subtil und von innen her gesteuert, dass ich mich ihr überlassen konnte. Weder wurde an mir gedreht noch drehte ich mich willentlich: Mein Kopf bewegte sich von selbst.

Verrückt: Ich wiederholte den Unfall ja in Zeitlupe!

Als Nächstes beugte sich mein Rumpf im Zeitlupentempo nach vorne dem Boden zu. Durch mein herab fallendes Haar hindurch konnte ich die Sonnenkringel auf dem Linoleum sehen. Mein Bewusstsein war stets da; es gab keine Hypnose. Ich hörte Levines Stimme mich anleiten, wusste um die Anwesenheit der Gruppe im Raum, vernahm das Kuhglockengebimmel durch die geöffneten Fenster und spürte die wärmenden Sonnenstrahlen. Ein Aussteigen aus dem Prozess wäre jederzeit möglich gewesen, doch ich fühlte mich dem, was mit mir passierte, die ganze Zeit über gewachsen, auch wenn ich manchmal dachte: Verrückt, ich erlebe ja meinen Unfall in Zeitlupe!

In kritischen Momenten nahm ich vielleicht eine Hand auf meinem Oberarm wahr, spürte einen leichten Druck mit dem Schuh auf meinen Fuß. Das waren die einzigen Berührungen. Kribbeln ging durch meinen Körper. Es kam vor, dass sich Muskeln stark anspannten und für kurze Zeit regelrecht weh taten. Hielt ich das aus – und dazu wurde ich ermutigt –, erlebte ich stets eine Veränderung. Entweder löste sich die Spannung zitternd oder es begann sich etwas an mir aus sich selbst heraus, unwillkürlich, zu bewegen: der Nacken, die Beine, die Arme – es konnte alles sein.

Seit dem Unfall hatte der rechte Fuß keine richtige Bodenhaftung mehr gehabt. Nun erlebte ich wie sich der rechte Vorderfuss ohne mein Zutun langsam und zielgerichtet um einige Zentimeter hob. Ich stehe ja immer noch auf der Bremse!, schoss es mir durch den Kopf, – eine von Dutzenden nie vollendeten Reaktionen, bei denen mein Körper beim Unfall unterbrochen worden war oder zu denen er, um sich zu schützen, angesetzt hatte. Gemäß SE verschwinden oder verbessern sich die durch das Abschließen solcher Impulse die Schmerzen und sonstigen Symptome.

Mein Körper erinnert sich anders

An das Zurück- und Vorschnellen des Kopfes vermag ich mich nicht zu erinnern. Ebenso wenig an seitliche Neigungen und Rotationen – jetzt, in der SE-Sitzung, zeigten sie sich. Auch Anderes kam zum Vorschein: Irgendwann war mir, als löste sich alles in mir auf. Es ging nicht mehr um Körperwahrnehmung. Nun zerfloss neben meiner Innenwelt auch die Umgebung für mich. In diesem Nebel war mir alles egal.

Irgendetwas lullte mich so gnädig ein, dass ich – was in den letzten Jahren nicht vorgekommen war – kaum Schmerzen verspürte. Wie aus der Ferne hörte ich jemanden aus der Klasse fragen, ob ich beim Unfall wohl ohnmächtig geworden sei.

Sie reden über dich und sehen dich so, ging es mir durch den Kopf, aber es war mir gleich. Levine’s Antwort: »Es sieht jedenfalls so aus, als sei sie nicht weit davon entfernt gewesen.« Ich sei nicht bewusstlos gewesen, hatte ich zu Protokoll gegeben.

Ständig nahe am Kollaps zu sein, war nach dem Auffahrunfall für lange Zeit mein Dauerzustand gewesen. Daran erinnere ich mich. Auch als es mir wieder besser ging, konnte mich die Erschöpfung aus dem Hinterhalt überfallen. Der lauernde Zusammenbruch verlangte fortwährende Therapien, zwang mich zu lästiger Vorsicht – nicht zu reden von den Erklärungsnöten am Arbeitsplatz und der Versicherung gegenüber. Nachdem sich meine Tendenz zum Wegtauchen in der Sitzung gezeigt hatte, versackte ich später niemals mehr völlig darin. »Es« – ob man darunter das limbische System, die Hirndrüsen oder ganz generell die Weisheit des Körpers verstehen will – hatte die wichtigen Impulse aufzunehmen und zu integrieren vermocht. Biologie, nicht Pathologie bestimmen das Geschehen, ein Ansatz von Somatic Experiencing (SE), der mich überzeugte.

Der Körper bahnt sich sanft den Weg

Andere innere Kräfte zwangen mich wiederum äußerst langsam, aber dezidiert in eine extreme Überdehnung des Halses nach hinten, wobei Levine jemanden aus der Gruppe meinen Kopf stützen ließ. Ewigkeiten, wie mir schien, verharrte ich in dieser Position – und mir war auch das gleich! Ich hörte die Stimmen der Gruppe, spürte die beruhigende Nähe des SE-Experten und war zugleich in einem undefinierbaren Irgendwo. An diesem Ort gab es keine Zeit, keinen Schrecken oder Schmerz.

Während ich darin verharrte, muss sich Grundlegendes in meinem System verändert haben. Denn nun ergriff mich ein Zittern. Es breitete sich im ganzen Körper aus und ruhte nicht, bis es die inneren Organe erreicht hatte. Meine bebenden Nieren befremdeten mich. Levine erkundigte sich, ob auch meine Lungen zitterten. – Ja, das taten sie.

Nach der Sitzung hatte ich wieder ein Gefühl für den Nacken. Dazu bekam ich auch den „Raum um mich herum” wieder zurück, etwas, was ich in den vergangenen Jahren nicht einmal als Einbuße vermerkt hätte. Der Unterschied ist bedeutsamer, als man vielleicht denkt. Sich wieder mittendrin zu fühlen, nicht mehr am Rand, und das nicht nur räumlich, sondern auch seelisch sowie im Sozialen – ein Unterschied!